1999年,波兰出版了一本了不起的书。这本书的作者卡齐米兹·萨科维茨(Kazimierz Sakowicz)早在55年前就去世了,我们不清楚他是否希望,更不用说期待,他所写的东西会被出版。第一版以一个字的标题“Dziennik”(“日记”)出版,并附有解释性的副标题“1941年7月11日至1943年11月6日用波纳尔语写”。

从1941年到1944年,至少有7万人,其中绝大多数是犹太人,被纳粹带到离立陶宛维尔纽斯几英里的波纳尔森林;近距离射击的;被埋在乱葬坑里。虽然德国人曾试图确保即使是波纳尔发生的最基本的细节也永远保密,但现在令人难以置信的是,住在附近的人一直在逐日记录发生的事情。

Sakowicz是一名波兰记者,他的职业生涯在20世纪40年代早期脱轨,当时苏联人在纳粹之前占领了立陶宛,将当地企业置于政府控制之下。面对这种逆转,他和他的妻子玛丽亚被迫离开了这座城市。他们搬到了几英里外的一个小定居点,房子紧挨着铁路线;从那里,萨科维茨会骑自行车进城,做任何他能找到的工作。

1941年6月底,萨科维茨就住在这个名叫波纳尔(ponar)的定居点,德国人来到这里,把一个未完工的苏联燃料仓库改造成了他房子对面的树林。从阁楼上的一个小窗户,萨科维茨可以看到被栅栏隔开的杀戮发生地的一部分,以及在那里来来去去的人。他从邻居那里学到了自己无法亲眼看到的东西。

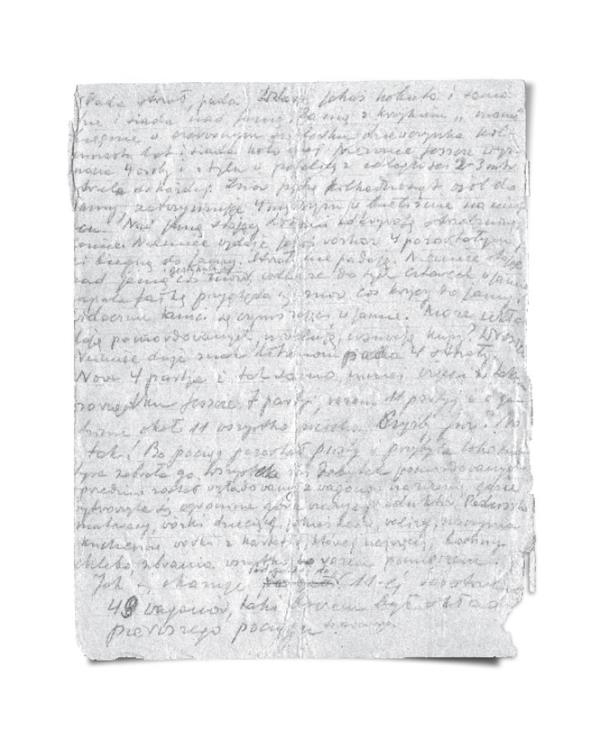

Sakowicz对他周围发生的事情的反应是写下来,对这些事件做一个秘密的记录。他在小纸片上用波兰语做详细的笔记,有时在日历上数字周围的空白处写下——描述他所看到和所学到的一切,创造了一个断断续续的日记,在日记中,启示性的观察穿插着他自己的讽刺评论。

至于萨科维茨为什么要这么做,我们只能猜测。作为一名受挫的记者,他有没有意识到,他生命中最重要的故事就在他的大门外展开?他收集证据是为了有朝一日用来起诉罪犯吗?或者他只是出于本能的责任感、强迫或抗议而写作?这个决定肯定不是随便做出的——萨科维茨会知道,如果他的所作所为被发现,他的生命,很可能还有他妻子的生命,都将处于危险之中。显然,他小心翼翼地、保密地对待这些笔记,并认为它们具有重要意义或价值;当他写完这些日记时,他把它们卷起来,放进带塞的柠檬水瓶子里,然后埋在他家附近的仓库里。它们只是一个人对立陶宛一个小社区发生的事情的潦草记录。然而,正如历史学家伊扎克·阿拉德(Yitzhak Arad)后来所写的那样,萨科维茨所创造的——一个既不是肇事者也不是受害者的目击者所观察到的种族灭绝过程的当代日复一日的记录——是“一份独一无二的文件,在大屠杀编年史中是无与伦比的。”

无论萨科维茨的确切动机是什么,他日记的第一句话就清楚地表明,他努力传达的不仅仅是对摆在他面前的事实的平淡记录。下面是第一个条目,萨科维茨对1941年7月11日发生的事情的描述,以及随后的几天——在波纳尔大规模处决开始的时候或接近开始的时候:

天气很好,温暖,白云,多风,从森林里拍的一些照片。可能是演习,因为森林里有个弹药库就在去诺沃西奥尔基村的路上。现在大约是下午4点;注射持续一两个小时。在格罗季延卡(附近的一条公路)上,我发现许多犹太人被“运送”到了森林里。突然他们就开枪了。这是执行死刑的第一天。压抑的,压倒的印象晚上8点以后,枪声安静下来;后来,不再有凌空射击,而是单打。经过的犹太人有200人。格罗季恩卡有一个立陶宛(警察)哨所。过境者的证件都要检查。

到第二天,7月12日,一个星期六,我们已经知道发生了什么,因为下午3点左右,一大群犹太人被带到森林里,大约有300人,主要是知识分子,带着手提箱,穿着漂亮,以经济状况良好而闻名。一小时后,齐射开始了。一次有10人被枪杀。他们脱下大衣、帽子和鞋子(但没有脱下裤子!)

死刑在接下来的日子继续执行:7月13日、14日、15日、16日、17日、18日和19日(星期六)。

从一开始,就有一种刻意的艺术性。萨科维茨坐下来,拿着他的笔和纸片,并不打算只是记录天气。他知道他要写什么。因此,人们只能把开头的几句话——天气很好,温暖,白云,多风,森林里的一些镜头——理解为一个经过深思熟虑的、拱形的、书面的决定。在接下来的几年里,萨科维茨会提供更多的天气更新,虽然他偶尔会报告恶劣的天气,但他似乎特别喜欢在晴朗的天空下描述那些可怕事件发生的日子里的天气;当大屠杀与阳光普照的环境形成残酷的对比时。换句话说,很明显,Sakowicz在这里的更深层次的兴趣与其说是气象学,不如说是讽刺。

这种语气并不局限于他的天气预报。萨科维茨常常在写作时,似乎他所观察到的更多是一种值得他讽刺的观察的奇怪的事件转变——“但不是他们的裤子!”——而不是种族灭绝行为。虽然他显然不赞同他周围发生的事情,但他在表达憎恶时却经常出人意料地克制。大多数情况下,他专注于实证问题:发生了什么,怎么发生的,有多少人发生了,谁做了什么,他们是怎么做的。这是一个男人的日记,当他每天早上醒来时,看着他的房子外面,经常对自己说,他们今天又杀人了。

作为一种道德选择,这可能会让我们感到不安,但我们仍然应该感激这样的记录——来自一个明显客观的证人的一丝不苟的详细描述——确实存在;这些年来,坐在旁边的记者一直在看、听、做笔记:

9月2日(1941年):在路上有一长串人——从[铁路]道口一直到小教堂——两公里(肯定)!他们花了15分钟才通过了过境点……只有妇女和许多婴儿。当他们进入通往森林的道路(从格罗德诺高速公路)时,他们知道等待着他们的是什么,他们喊道:“救救我们!”婴儿穿着尿布,抱在怀里等。

Sakowicz的日记如此强大和独特的一个原因是,它冷静、残酷地近距离展示了大规模灭绝的真实发生——作为一个混乱的、渐进的过程,一个无情的日常任务。当人们以难以估量的数字集体死亡时,我们需要不断地提醒自己,在这个令人困惑的总数中,每一个额外的整数都意味着另一个人生命的过早结束:一个接一个,一个接一个,一个接一个。面对这一挑战,一种常见的叙事技巧是把注意力集中在一个特定的受害者身上,用丰富而人性化的细节讲述一个特定的故事,希望通过恢复一个人的身份和特殊性的行为,来增强我们对整体损失的感知。

萨科维茨的日记利用了一个更不寻常的机会。他很少把个别受害者人性化;相反,他主要提供了一个从中距离观察大规模灭绝的机会——在那里你仍然可以看到受害者作为个体的形状,但你也可以看到他们在不懈聚集的谋杀过程中的集体地位。Sakowicz对某些令人不快的细节的关注只会加剧这种效果。例如:“因为天气特别冷,特别是对孩子们来说,他们只允许他们脱下外套,让他们穿着衣服和鞋子等死。”累积起来,Sakowicz描绘了一幅精确得令人难以忍受的画面,当成千上万的人被迫以不同的组合和不同的方法走向一个地方,但总是产生同样的结果。

日记中还包含了另一段不同寻常的故事。当他有条不紊地记录周围发生的事件时,萨科维茨揭示了波纳尔发生的事情与更广泛的人群有关,而且往往是有牵连的,而不是直接参与杀戮的人。例如,下面是日记中最早的一段摘录:

自7月14日以来,(受害者)被扒得只剩内衣。服装业生意兴隆。格罗季恩卡(铁路)道口附近戈莱勒村的马车。谷仓——中央服装仓库,衣服被装进麻袋后,最后从那里运走……他们花100卢布买衣服,却发现里面缝了500卢布。

这成为一个反复出现的主题。种族灭绝引发了其自身的寄生商业体系,并在萨可维茨的日记中提到了在波纳尔周围发展起来的严峻的新经济,这种经济是由实用主义、贪婪和当地居民自我保护的某种组合而成的。1941年8月初,在日记中最令人不寒而栗、最令人难忘的一段文字中,萨科维茨明确表达了其中的含义:“对德国人来说,300个犹太人就是300个人类的敌人;而立陶宛人则是300双鞋、300条裤子之类的东西。”

1999年萨科维茨日记的出版几乎完全归功于蕾切尔·马戈利斯(Rachel Margolis)一个人的努力。战争期间,马戈利斯在立陶宛——在德国占领的最后一周,她失去了父母和兄弟,他们是波纳尔最后一批被枪杀的人——但后来,她受到了精神创伤,一直试图把这段生活抛在身后。

直到20世纪70年代,马戈利斯才开始重新审视她所经历的历史。在20世纪80年代后半期,随着立陶宛的开放和走向独立,她开始参与维尔纽斯的犹太博物馆。一天,在立陶宛中央国家档案馆(lithuania Central State Archives)搜寻文件时,她偶然发现了一个文件夹,里面有16张泛黄的纸,其中一些在苏联时代被打上了“难以辨认”的标签,日期从1941年7月11日到1942年8月。马戈利斯回忆说,她偶尔也会在立陶宛出版物上看到战争后期写的日记条目的引用,这些内容似乎与这些纸上的内容相符。革命博物馆的一名员工告诉她,早在20世纪70年代,她就在博物馆的藏品中发现了一些后来的文件。最终,她被允许研究这些材料——另一批材料,涵盖了1942年9月10日至1943年11月6日这段时间。马戈利斯用放大镜仔细研究这些手稿,煞费苦心地破译了萨科维茨潦草的字迹,并准备好出版材料。

对马戈利斯来说,萨科维茨的话的重要性是显而易见的,从她的角度来看,他令人不寒而栗的冷静只会增强他作为证人的可信度。“我不认为他是一个反犹主义者,但我没有看到任何同情犹太人的迹象,”马戈利斯说。”他的冷漠。但他描述了他们的死亡。他这样行,是把一块大石头,立在犹太人被害的地方。”

摘自2022年11月号:德国如何记住大屠杀

当马戈利斯为波兰语第一版写前言时,她以为萨科维茨在1943年11月就停止写日记了,那是可获得的材料结束的时候,他不是自愿这样做的。马戈利斯注意到,在日记的倒数第二篇中,萨科维茨表达了对自己困境的担忧——“我不能长时间看这个,因为我害怕被怀疑;他们用怀疑的眼光看着我。”她猜想不久之后,萨科维茨就被发现了,并带来了致命的后果。

但在这本书出版的时候,该书的波兰编辑扬·马林诺夫斯基(Jan Malinowski)在设法找到萨科维茨的表妹后写了一篇反叙事的文章,后者向他转述了萨科维茨的妻子玛丽亚(Maria)在战后告诉她的事情。据玛丽亚说,直到1944年7月初,当苏联人逼近时,萨科维茨一直在继续写日记,同时继续把日记藏起来。7月5日,在骑车前往维尔纽斯的途中,萨科维茨遭到枪击。玛丽亚显然认为,怀疑她丈夫的立陶宛当地人是罪魁祸首。伊扎克·阿拉德(Yitzhak Arad)是这本日记后来英文版的编辑,他对此持怀疑态度,认为更有可能的是,萨科维茨被卷入了撤退的德军与崛起的苏联游击队之间的战斗中。无论何时何地他的确切死亡,萨科维茨都没有在战争中幸存下来。如果他另外八个月的日记真的被埋在某个地方,那它们还没有被发现。

还有另一种生动的第一手资料,描述了波纳尔作为大屠杀发生地的黑暗历史——一种非常不同的历史,是由一个碰巧在某一天经过这里的偶然目击者写的。但这一说法似乎与萨科维茨的说法有一种非常具体和显著的吻合。Józef Mackiewicz后来成为著名的波兰移民小说家,战前在维尔纽斯当记者。在德国占领期间,他偶尔发表文章,但主要靠出售自己花园里种的东西和从事任何能找到的体力活来维持生活。当他看到他在波纳尔看到的东西时,他并不是在报道一个故事。

马基维茨在欧洲战争结束后写下了《波纳尔——“巴扎”(“波纳尔”——“行动基地”)》一书,他首先追溯了波纳尔战前的历史,然后转向他对那里最近发生的事情的日益了解,用一幅令人不安的冷漠的小插曲,描绘了日常生活如何适应大屠杀的声音。

我很不幸地住在离波纳里只有八公里的地方,虽然离威尔诺有另一段铁路。起初,在一个像我们这样被战争浸透的国家,人们并没有太注意枪声,因为无论枪声来自哪个方向,它们都与松树的沙沙声交织在一起,几乎就像秋天里雨水敲打窗玻璃的熟悉节奏。

但是有一天,一个鞋匠来到我的院子里,把我补好的靴子拿回来,他赶走了一只杂种狗,说,只是为了开始一段对话:

“但今天他们在波纳里狠狠地打击我们的犹太人。”

我确实在听。

有时候,这样一个愚蠢的句子会像碎片一样卡在记忆中,它会勾起与那一刻相关的画面。我记得太阳开始下山,正好在我花园的西侧,也就是Ponary的一侧,矗立着一棵宽阔的rowan树。这是深秋。早晨的雨留下了水坑。一群红腹灰雀降落在罗文树上,从那里,从它们红色的胸脯上,从红色的浆果上,从森林上方的红太阳上(所有这些东西都象征性地排列在一起),不停地射击,像钉子一样有条不紊地射入耳朵。

从那一刻起,从那个鞋匠的来访开始,我妻子开始在每次回音下来的时候关上室内的窗户。夏天,如果波纳里开始射击,我们就不能在阳台上吃饭。不是出于对死者的尊重,而是因为沾了凝乳的土豆会卡在喉咙里。似乎整个街区都被血粘住了。

Mackiewicz最终将重点放在1943年某一天的一系列具体事件上,这些事件是他文章的中心。住在波纳尔基地附近的一位当地居民是麦基维茨的熟人。在事发前一天,Mackiewicz曾安排与这位波纳尔居民在该市会面——他们有一些性质不明的“紧急事务”——但此人没有出现。第二天早上,Mackiewicz借了一辆自行车,去他家里找他。

这是一个阴天,地上有先前的雨留下的水。在靠近波纳尔的铁路线附近,一名党卫军哨兵向麦基维茨示意,似乎要阻止他,但当他继续前进时,他没有抗议。再往前走,大约12名穿制服的人聚集在一张桌子周围,桌子上摆满了伏特加、香肠和面包。一名德国盖世太保官员问Mackiewicz为什么在那里,检查了他的文件,说他可以继续。“但是你得快点,”他命令道。

有一列火车停在波纳尔站,当他走近车站时,麦基维茨意识到车上全是犹太人。他听到其中一个问道:“我们会很快搬家吗?”他们很可能被告知,他们将被带到其他地方的隔都或营地,但尚未意识到他们将会发生什么。麦基维茨旁边的警察确实回答了这个问题,但声音不够大,不能让车厢里要求他回答的那位女士听到。他的回答纯粹是为了麦基维茨的利益,也是为了他自己的娱乐。“她在问她是否会很快搬家,”警察说。“她可能半小时后就死了。”

过了一会儿,麦基维茨朝他朋友住的地方走去,囚犯们终于意识到自己的困境,开始试图逃跑。麦基维茨和两名铁路工人躲在他的自行车后面。当犹太人从火车窗口涌出来,把他们的手提箱和捆起来的财物扔在他们面前时,逮捕他们的人立即行动起来。Mackiewicz说,第一枪是近距离射向一名犹太男子的臀部,当时他正从一扇紧闭的窗户向后挤出去。“我不能看,”Mackiewicz写道。“空气被被谋杀的人发出的可怕的哀号撕裂了,但你仍然可以分辨出孩子们的声音,高几个音调,就像夜间猫的嚎叫一样。”

但他确实看了看,用小说家冷静的眼光对这一切进行了分类:一个留着胡子的老犹太人,他把手臂伸向天空,鲜血和脑浆从他的头上喷涌而出;跳下沟渠的那个,从肩胛骨中间挨了一枪;死去的男孩横躺在铁轨上。

屠杀还在继续,从远处传来持续不断的口哨声。那是从柏林开往明斯克的高速列车正在驶近。司机开始刹车,但随后一个盖世太保的人用力示意火车继续前进。司机照吩咐做了,高速行驶的火车从死者和伤者的尸体中碾过。

尽管Mackiewicz直到两年后才发表了他对这些事件的描述(那时,他和他的家人都在意大利),但他能够亲眼目睹这一切,然后骑车回家,这一事实再次证明了纳粹对波纳尔秘密的控制最终是多么的有缺陷。

麦基维茨的这篇史无前例的文章发表在罗马的一家波兰报纸上,文章的叙事部分以波纳尔火车站发生的事情结束,但当他在1969年的小说《最好不要大声说话》(Nie trzeba głośno mówić)中重复使用这一材料时,他描述了接下来发生的事情。小说的叙述者莱昂(Leon)从杀戮狂欢中解脱出来后,被刚刚经历的事情弄得头晕目眩,他敲了敲朋友的门。起初,在妻子的坚持下,这位朋友不让任何人进去,但里昂最终被允许进去了。妻子解释说,她再也无法忍受住在波纳尔了。李昂和她的丈夫上楼;里昂要了一杯水,端上来的是一杯伏特加。两个朋友坐在一个满是开花植物和攀缘植物的房间里。当里昂的主人打开阳台门时,他们听到一声枪响,从附近传来,里昂的朋友立即退后。

我们无法确定这位朋友是谁,莱昂——以及现实生活中的麦基维茨——骑车穿过战时的乡村去见他。但我们有理由怀疑是卡齐米日·萨科维奇干的。首先,波兰记者有“紧急事务”的人很可能是另一名波兰记者,而且有确凿的证据表明Mackiewicz和Sakowicz彼此认识。我们还知道,萨科维茨在波纳目睹了类似的大屠杀——他对1943年4月5日的描述是他日记中最长的一篇。最后,想想Mackiewicz给Leon在波纳尔的朋友起的虚构名字:Stanislaw Sakowicz。

并非麦基维茨小说中的每件事都反映了现实,或者我们相信自己知道的事实,但这种联系似乎太强烈了,不容忽视。事实很可能是,关于波纳尔发生的事情的第一个里程碑式的记录,是一个人在去拜访一个人的路上看到的,这个人从1941年7月开始,就一直在把潦草的碎片藏起来,这些碎片有一天会使他成为波纳尔最著名的目击者。而且两人都不知道对方在做什么。

《无路可退——不可思议的逃离纳粹和我们讲述大屠杀故事的纠结方式》克里斯·希思著

为您推荐:

- 玩家必备教程“诚信红包尾数控制软件下载”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 必看教程“微乐广东麻将如何赢的秘诀”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 实测分享“微乐麻将小程序有技巧吗”(详细开挂教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 玩家必看攻略“微乐福建麻将助赢神器购买”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 必看教程“5个红包尾数计算公式”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 今日实测“决战卡五星必赢神器”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15