1987年至1988年期间,EL PAÍS周刊的“Locas Pasiones”栏目汇集了西班牙公众人物,他们装扮成自己喜欢的历史人物。在这种背景下,摄影师路易斯Magán在巴利亚多利德的维拉弗尔特·德·埃斯格瓦城堡会见了当时担任卡斯蒂利亚- León地区政府总理的西班牙前总理何塞·María·阿斯纳尔,并拍摄了他打扮成中世纪骑士埃尔·希德的照片。“阿斯纳尔已经穿着戏服下了官方汽车,据路易斯Magán自己告诉我的,阿斯纳尔开始用(西班牙史诗)El Cantar del mio Cid的风格对他说话,”La Felguera出版社的主管、《一个伟大而奇怪的人》(Una, grande y rara: Diccionario插画家de La España alucinante y alucinada)一书的协调员Servando Rocha说。《令人惊叹和惊叹的西班牙插图词典》,封面是阿斯纳尔在那次会议上拍摄的快照。

“今天的右翼和极右翼都在那里,”这位编辑认为。“埃尔希德、佩拉约、西哥特人、伊比利亚人、天主教徒伊莎贝尔……这些构成了西班牙民族主义试图建立的一种身份。一种强迫的、夸张的、华丽的身份,总是跳过阿拉伯时期,这对它的话语毫无兴趣。”

这本书的关键在于封面和喜剧演员伊格内修斯·法雷(Ignatius Farray)的引言之间的冲突:“对我来说,作为西班牙人意味着不在乎自己是西班牙人……而且,恕我直言,自相矛盾的是,在我看来,那些把自己看得太严肃的西班牙人似乎总是不太像西班牙人。”受Luis Carandell的《Celtiberia Show》(1971)的启发,La Felguera的新书是一本关于西班牙的参考手册,从a到Z,在那里,奇怪的东西占据了主导地位,往往是国家史诗建设失败的结果。怪诞中命运的统一。“它通过[剧作家和诗人Ramón María del] Valle-Inclán的凹面和变形的镜子来观察西班牙的现实,”罗查说。“它为我们编辑的其他书籍提供了连续性,例如España salvaje: Los otros episodios nacionales[狂野的西班牙:其他国家事件],并描述了我们所做的基础,这与记忆有关。”我们的版本就像是一本关于反常现象的伟大百科全书。”

“我们一直喜欢怪诞和返祖,”大卫·比扎罗(David Bizarro)说,他是另一位参与了这本书和La Felguera活动的作家。“我们的国家有一些传统和非常疯狂的宗教意象。还有独裁者弗朗西斯科·佛朗哥,他睡觉时把圣特蕾莎的手放在床头柜上。或者使用使徒圣地亚哥作为圣地亚哥·马塔莫罗斯(荒野杀手),他在埃布罗战役中复活[在西班牙内战中,圣地亚哥·马塔罗霍斯(红色杀手)]。”“Una, grande y rara”的作品大多是由不同作者发表在Agente Provocador的文章,这是出版商的在线媒体,收集与西班牙,神秘主义,流行文化,艺术或朋克等有关的好奇和令人惊讶的故事,基于报纸档案。“Servando总是对满是灰尘的原件感兴趣,他一生都在国家图书馆的档案馆里,在跳蚤市场和博物馆里搜寻,”他的合作者和朋友说。

尽管书名如此,但《Una, grande y rara》并不是《Una, grande y rara》的全部内容——这是对佛朗哥口号“一个,伟大而自由!”的恶搞。——暗指西班牙民族主义的离奇插曲。“也有一些关于尊严和克服逆境的激动人心的故事,比如La Asturianita的故事,”Rocha说,他指的是Regina García López,她在20世纪初的西班牙长大,没有手臂,靠表演谋生(她会拉手风琴、画画和缝纫),后来受到共和党和弗朗哥当局的压制。

在另一个层面上,还有阿方索Graña这样的例子,他是加利西亚人,1922年进入秘鲁丛林,成为三个部落的国王,拥有大片领土;还有假苦行僧达贾-塔托(Daja-Tarto),他是一位失意的斗牛士,后来变成了杂艺艺术家,能够吞下玻璃或水泥。“我想不出有谁能比把名字从托尔塔哈达改成达贾-塔托的斗牛士苦行僧更能象征和说明这个国家的现实。他把名字改过来就跑了!这些章节的作者比扎罗说。“他们很好地诠释了伊格那丢所说的话,你越是认真对待西班牙,你就越是在愚弄自己,因为没有什么比这些人物更具有西班牙特色了。”

野牛比尔在巴塞罗那

罗查在序言中举的例子是围绕所谓的“班约莱斯黑人”的有争议的文化冲突,这是一具被解剖的非洲丛林人的尸体,直到2000年才在同名的加泰罗尼亚城市展出。从加泰罗尼亚社会党议员到时任联合国秘书长科菲·安南(Kofi Annan),许多人都在当地居民的抗议下,要求将其遣返。当地居民希望这幅画继续正常展出。这是19世纪末和20世纪初欧洲常见的人类动物园的遗迹。在马德里的丽蒂罗公园(Retiro Park)等地,展出了殖民地人民的自然环境,供当地公众观赏。1887年,40至50名菲律宾人被安置在那里,作为一般展览的一部分,其中至少有四人死亡。

正是在这种气氛下,美国探险家兼猎人布法罗·比尔(Buffalo Bill)于1889年抵达巴塞罗那,他带领一个由100多名印第安人、10匹马和约200头野牛组成的公司下了船。比扎罗解释说:“他年事已高,已经靠做杂耍来谋生了,试图利用他的传奇来赚钱。”“在西班牙,人们有期待。他刚从欧洲旅行回来,很有名气,卖了很多西方小说,有一种英雄气质。”虽然当地媒体警告说,所谓的“野蛮人”构成的危险,远没有杀害和强奸任何人,但在停留一个月后,他们在流感流行和天花等疾病的影响下,悲惨地大批返回美国。“这就像征服者去新大陆一样;他们带着流感消灭了整个部落。美洲印第安人来到这里,很多人都没能活下来。”

所以杀人的ng

Una, grande y rara讲述的另一个故事是Álvaro Bustos的故事,他在1987年1月4日为自己做了一根木桩,在面包和大蒜上摩擦,然后把它刺进他父亲的心脏,他指责他父亲是撒旦。在过去的十年里,布斯托斯一直是一支名为tracimbol的乐队的歌手,该乐队在1971年凭借歌曲《卡门》(Carmen)获得了冠军。该团体解散后,他钻研深奥文学。“他是我们的查尔斯·曼森,只不过曼森没有杀人,而布斯托斯杀了人,”罗查说。比扎罗说:“这仍然是一个超级狂野和令人不快的情节,来自一个在大众层面上非常知名的人。”“我不知道这是成瘾还是精神疾病的问题,但我们也必须考虑到[佛朗哥独裁时代]全国天主教基本上是40年来给邪恶的一段艰难的时光。把流行文化和它混在一起就像是在开燃烧弹。”

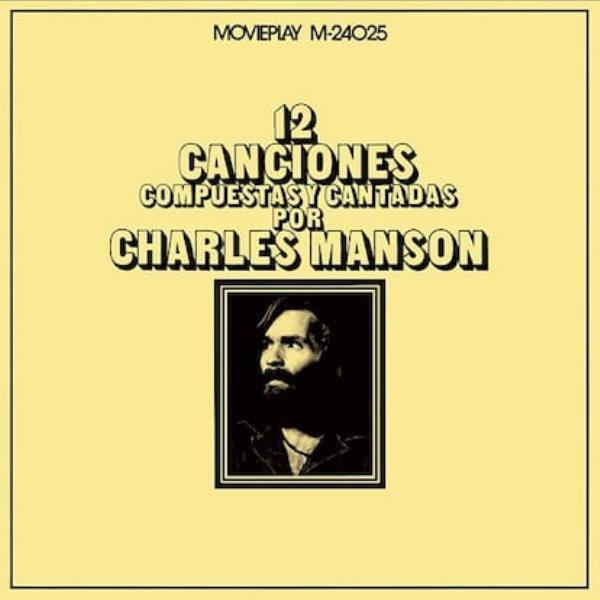

关于这位美国邪教领袖,罗查回忆起书中没有出现的另一件怪事:“查尔斯·曼森(Charles Manson)的歌曲专辑是由Movieplay在这里发行的,这是一家由主业工会(Opus Dei)投资创建的厂牌,它代表了当时的西班牙。”这部电影上映于1971年或1972年,当时仍在佛朗哥统治时期,曼森(因在1968年策划谋杀莎朗·泰特及其同伴)已经入狱。”这张专辑是在犯罪发生前录制的,由海滩男孩乐队的卡尔和布莱恩·威尔逊担任制作人,专辑名为《谎言:爱与恐怖崇拜》,尽管在西班牙,它被称为查尔斯·曼森创作和演唱的12首歌,封面上是“家庭”教派领袖的照片。“他们曾向希斯帕沃克斯提出,但由于道德上的顾虑,他们拒绝了,就像所有没有这个极端天主教首都的人一样。他们更关心病态的钱。”

在另一个耸人听闻与民间传说的音乐交叉点上,比扎罗专门用了一章来讲述吸血鬼瓦尔德马尔,这是德国人瓦尔德马尔·沃尔法特(Waldemar Wolhfahrt)的绰号之一。1966年,沃尔法特在阿利坎特被捕,他被指控为“高速公路上的吸血鬼”,一个在欧洲播下恐怖种子的连环杀手。“他是一个举止可疑的外国人,对当时的标准来说,他是一个英俊的男人,带着花花公子的神情和太阳镜,喜欢豪华和跑车,非常像阿尔弗雷多·兰达的电影,”作者说。

Wolhfahrt在被证明无罪后被释放,并试图利用负面宣传来开始他的音乐生涯。1968年,他以Waldemar el Vampiro的名字发行了一首单曲,由歌曲Benidorm和Tú partes mi corazón (You Break My Heart)组成。另一个令人印象深刻的转折是,1970年,他主演了一部名为《高速公路上的吸血鬼》的电影(现在的艺名是沃尔·戴维斯),在这部电影中,他重现了犯罪,并扮演了他被指控为杀手的凶手。比扎罗说:“这是一个充满荒诞主义和塔伦蒂诺电影风格的迷人故事。”

弗朗哥的微笑

Servando Rocha很高兴地回忆起书中其他一些荒谬的文章,比如三k党的对联(一首20世纪20年代的歌曲——不清楚是不是讽刺——关于被三k党排斥但最终被诱惑的女孩,因为它的武装分子是“有钱的好孩子”),但尤其是他致力于法西斯主义宣传的部分,带有色情色彩。罗查指出:“在(西班牙长枪的创始人)何塞·安东尼奥·普里莫·德·里维拉的许多照片中,都使用了一种奇怪的萨拉·蒙蒂尔式的面纱。”在Una, grande y rara,他引用了长枪派作家Ernesto gim

“这也与宗教信仰有关,在构建受人尊敬的图像时,有一定的色情色彩,”编辑解释说。“(西班牙)军团毫无疑问是同性恋的,就连同性恋社区的一部分人都声称。一种超级男性化的亚文化,赤裸着胸膛,痴迷于死亡,沉迷于身体的屈服,沉迷于牺牲。军团文学也是一种过度的亚类型,人们嫉妒那些残废而死的人,他们继续用剩下的手臂扔手榴弹。”

“我们的法西斯主义是完全怪诞的,”他继续说道。“一个军团是由一个角色(弗朗哥的军事指挥官joss

为您推荐:

- 玩家实测“微乐麻将怎么让系统发好牌(助赢神器通用版) 2025-07-15

- 玩家实测“小程序麻将怎么设置才能赢”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 玩家必看教程!“微信微乐手机麻将软挂上去”(详细辅助教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 胜率设置方法“微乐湖北麻将有挂吗”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15

- 必看教程“微信小程序麻将插件免费(专用辅牌神器免安装) 2025-07-15

- 3分钟学会“雀神广东麻雀提高胜率技巧”(详细透视教程)-哔哩哔哩 2025-07-15